2011年2月にデアゴスティーニ・ジャパンから創刊された「週刊ロボゼロ」。

基となった姫路ソフトワークスのJO-ZEROは私物3号として所有しているので、ここではそのまま組み立てずにチョコチョコ改造してみようかと思います。

毎号の記事はあちこちでやってるので、紹介するのは基本的に改造した部分を中心にします。 |

【ねじの変更】

|

ROBOXEROではフレーム同士の固定にM1.7のねじを多用していますが、これがまた小さい。

それと入手性にも微妙に難があるので、フレーム同士の固定はM2のねじに変えちゃいます。

※サーボをフレームに止めるM1.7の長ねじは除く。

というわけで いきなり額にドリル!

M1.7のねじ穴をいったんφ1.7のドリルでさらってから、M2のスパイラルタップで切り直してます。

ねじが貫通する側の穴は単純にφ2.1に拡大するだけ。

作業は写真の通りピンバイスでやっちゃいます。

ピンバイス本体はタミヤ製品を愛用中、ドリルはステンレス用のものを使用。

M2とかM3で薄板が相手ならタッピングもピンバイスでやっちゃいます。

1号の他の部分および2号以降、全部同じ改造してるので実は結構手間かかってます。

対象箇所が多いと指痛くなるし。。 |

【バッテリーカバーの固定方法変更】

|

バッテリーカバーは両サイドの2本のねじを外さないと取れないようになっており、JO-ZEROではバッテリー交換の際にこれが結構面倒に感じていました(バッテリーを本体に搭載したまま充電すればいいだけの話ですが)。

JO-ZEROでは両サイドのねじ穴にラジコンのカウル固定用のRピン突っ込んでいたりしたんですが、どうにも大きくて無様なのでちょっとやり方を変えてみました。

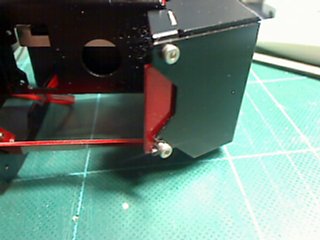

まずフロント・ボディフレームの上面にあるフロントカバーに嵌る凸部を斜めに削ります。

機体の正面側の方をC0.5くらいで面取りする感じ。

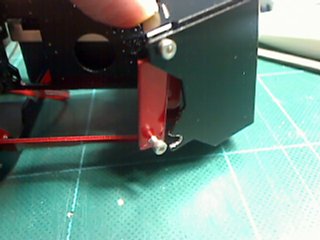

次にフロントカバーの両サイド下側の穴を切り欠いて外につなぎます。

ガンプラ等で言うところの「後ハメ加工」と同じ・・・と言ってどの程度通じるのか。。

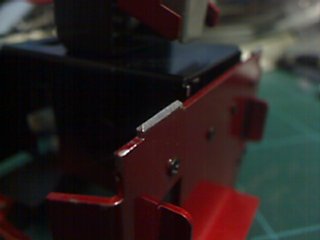

するとこんな感じで、ねじを緩めるだけでフロントカバーが止め外しできるようになります。

ねじはM2x6mmのキャップねじを使用。

これが短すぎると、フロントカバーを入れる際ねじを外さなくてはいけないので注意。

またフロント・ボディフレームの削りが甘いとここでスッと開かない状態になるのでここも注意。

ちょっとねじ頭が小さいですが、一応指で摘まんでも開け閉めが可能です。

できれば手で締められるような飾りねじがあるといいんですが、取り急ぎこれでなんとか。

|